51 6歳6月6日の事始め

「6歳6月6日の事始め」って聞いたことありますか?この日に習い事を始めると身に付きやすいと言われている日です(^^♪

ではいつから言われ出したのでしょうか?

誰?って感じですが、

世阿弥(1363年~1443年)は、室町時代(1336年~ 1573年)の能役者であり能の作者。

室町幕府3代将軍足利義満の時代に能を世に出し、『風姿花伝(ふうしかでん)』という能の書物を残すことによって、能を芸術の域に大成させた人物です。

まぁ知る人ぞ知る人!って人ではありますね(^-^;

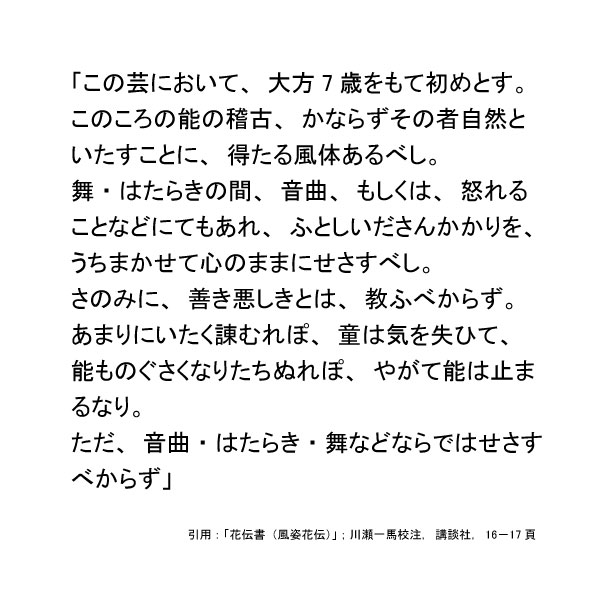

風姿花伝に書かれていることです。

現代風にすると

「能楽の稽古は、だいたい七歳くらいで始めるのが良い。

子どもが自然にやりだす仕種のなかに、

きっと得意とするものがある。

心のままにさせておくのが良い。

あまりこまかく教えたり、

やかましく注意したりすると、

子どもはやる気をなくしてしまって、

能は止まってしまう。

この段階では大人の真似はさせず、

能に基本的なこと以外はやらせてはいけない」

ということです。

七歳は数えなので今の満6歳にあたります。スキャモンの発育曲線では、6歳くらいまでに神経系を含めある程度の成長をみせるので、6歳くらいから本格的に習い事を始めるという考え方もありなのかもしれませんね(^^♪この時代にはスキャモンの発育曲線なんてものは存在していませんがね(^_-)-☆

何故6歳なのかはわかりましたが、何故6月6日なのでしょうかね?

江戸時代の歌舞伎の中で「六歳の六月六日の~」といった、語呂の良い六続きの言い回しが使われるようになったみたいです。

日本人は昔から語呂の良い言葉が大好きですし、同じ数字を重ねることも好むところから、定着したという説!(^^)!

もうひとつは「指の形」が由来しているという説。「指折り数える」という動作、手のひらを開いた状態で、1から6までの数を指を折って数えてみてください。

「1」で親指を折り、「2」で人差し指を折り、「3」で中指を折り、「4」で薬指を折り、「5」で小指を折ると、「6」を数えるときには小指が立つ形になりますよね。

そこから、「小指が立つ」→「子が立つ」→「子供の独り立ち」という意味で6歳の6月6日になったという説。

語呂にしても日本人は、言葉遊び的なものが結構好きですよね(^_-)-☆

「6歳6月6日の事始め」の始まりを探りましたが、科学的な根拠はありませんでした(^^♪でも世の中すべてが科学で割り切れるものでもないし、「縁起がいい」的なもので楽しく考えるのもいいですよね!(^^)!

「6月6日の事始め!」6歳でもなくてもいいですよね(^^♪

今年の6月6日!何か身体にいいこと始めてみませんか!?

- カテゴリー

- 雑学